4月も中盤になり、新社会人の研修もだいぶ進んできたことだろう。中にはそろそろ配属という企業もあるかもしれない。以前、筆者が新社会人として就職したのは東北新社の系列会社であると書いたが、今から約40年前のテレビ業界の話は、今の世の中ではなかなか面白いのではないかという気がしている。

そこは同社の映像編集と音声収録、撮影などを担当する技術者集団だった。当時の会社としては珍しく、かなりきっちり新人研修するところであった。4月の正式入社から1カ月ぐらいは、映像と音声技術について毎日座学だ。筆者ら新人は、それぞれ技術系の専門学校や理系の大学で技術を学んだものばかりではあるが、どうしても学校で学べる技術は現場よりも古い。そうした古い知識を洗い流して新しい知識に入れ替えた後、5月の連休明けから現場へアシスタントとして配属されたものだった。

40年前のテレビ業界の人材育成

筆者が配属されたのは映像編集部門だったが、現場に入れば全てOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)である。アシスタントは音声担当で編集をサポートしながら、チーフエディターの作業を見よう見まねで覚えていく。当時から高度なスイッチャーや編集機が存在したが、先輩も目の前の仕事でいっぱいいっぱいなので、逐一新人に教えているヒマはない。聞いても「あとでな」「今忙しい」と教えてくれないことも多かった。機材のマニュアルはメンテナンス担当者が保管していて現場にはないので、先輩がやってるのを黙って見て覚えるしかないのだった。

そんな調子でも、半年〜1年もすればだいたいのことは分かってくる。覚えが早ければ翌年の6月頃には、チーフとアシスタントを交代して簡単な番組を担当させてもらえるようになり、一本立ちの準備が始まる。

当時の現場は新人に「教えてない」のだから、仕事が滞ることは少なかった。そのかわり、新人が一人前になるまでに時間がかかる。現場の効率が最優先であり、教育効率みたいなことはあまり考えられていなかった。

もっともそれは、人から時間単価でお金をもらうポストプロダクションだからという理由もある。一方でお客さん側である制作会社のディレクターたちは、待ち時間を利用して新人ADにかなり事細かに仕事の仕方を教えていた。元々ディレクターとは口が達者で面倒見のいい人たちなので、そういう上司をうらやましいと思っていた。こちらの上司は無口で無愛想で目が死んでるし、居眠りすれば30cmものさしで殴ってくるしスリッパは飛んでくるしで、今なら考えられないことだが、40年前の日本はそういうものだった。

筆者も後輩や新人に仕事を教えてやったという記憶はあまりない。当時のセオリーは「見て覚えろ」であり、それで芽が出なければ「向いてない」ということだった。1980年代のテレビ業界は、バブルが崩壊するまでは日の出の勢いで、テレビマンになりたい若者なら掃いて捨てるほどいたのだ。

だから新人に対しても、彼の将来のために何か言ってあげるというよりも、自分の仕事の効率を上げるためにできることをやらせるといった接し方だった。失敗しても激しく叱責することはなかったが、「じゃあ手伝わなくていいからそこで見てて」ぐらいのことは言ったことがある。今なら冷たいと批判されるだろうが、自分もそう扱われてきたし、新卒で社会に出て2年3年の小僧に新人を育てろと言われても、どだい無理な話である。

ただはっきりしていたのは、先輩たちも自分らも後輩たちも、その会社に長く務めるという気はなかったことだ。当時はまだまだ終身雇用当たり前の時代だが、テレビ業界は人の出入りが激しかった。徹夜が当然の現場では、体力的に30歳を過ぎると難しい。たとえ30まで務めても、全員分の管理職ポストはそこにはないのだ。

筆者の同期入社は11人いたが、2年後には2/3に、3年後には半分ぐらいになっていた。1つの会社で芽が出なければ、別の会社に経験者として採用され、チャンスをつかむ。従って現場には、常に年長の先輩がいないという状態だった。「長老」と呼ばれたベテランエディターも、今考えれば34歳ぐらいだったはずだ。

そんなこともあり、社員同士の関係は非常にドライなところがあったように思う。

終身雇用崩壊時代に求められる、よき上司

ビジネスマネジメントのセミナーでは、部下の育成について目標を高く持たせろ、叱らずほめろ、自分で答えを見つけさせろなどなどのノウハウが伝授されるそうだが、世の中優しくなったんだなあと思う。もっともこれができていないからセミナーに人が集まるわけで、実際には優しくはなっていないということなのかもしれないが。

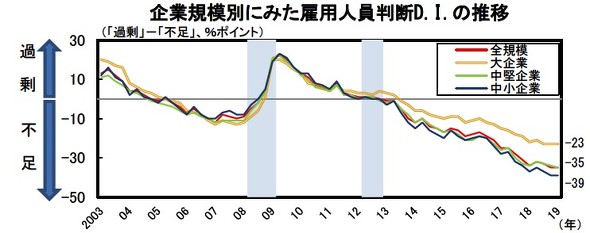

とはいえ現在の日本は、圧倒的に人が足りない。2013年を境に人材不足が続いており、特に中小企業の不足感は2019年の段階でマイナス39%と、かなり深刻な状況にある。

今の世の中、優秀な人材を確保し、離職率を下げるには、よい上司でいなければならない。だが部下に長く働いてもらいたくても、終身雇用制度はない、自分もいつまでそこで働くか分からないという矛盾を抱えて一体どうしろと……と苦悩している人は多いだろう。

離職率がダントツに高かった昔のテレビ業界の経験からすれば、会社を辞めない理由として、短期的には賃金のアップは効果がある。筆者が最初の会社を4年務めたあと、辞めたいと申し出たとき、当時の副社長が机の上に勤務評定を叩(たた)きつけ、「で、オマエいくら欲しいんだ?」と聞かれたのは、今となっては良い思い出である。「これをみるとせいぜい2000〜3000円(月額)だな」と言われたので、迷うことなく退職しますと答えた。

ではなぜそれまで退職しなかったかというと、仕事は面白かったからである。だが、面白ければ給料が安くていいわけではない。仕事のやりがい、働きがいによって低賃金で労働させるのは、「やりがい搾取」以外の何ものでもない。多かれ少なかれ会社組織は労働力の搾取によって成り立つものだが、妥当なバランスや時代の水準はそれなりに存在する。筆者などいくらでも代わりがいる雑草のようなものだったのだろうが、雑草も絞りすぎれば枯れてしまう。

もちろんその会社も今は名前も変わり、経営陣も刷新され、こうしたこともすべて昔話となった。テレビ業界全体も、だいぶブラック色は薄れて今はライトグレーぐらいまでには改善されたと聞く。

会社を辞めない効果が見込める他の手段としては、早めに地位や権限を与える方法がある。当時テレビ業界は全員が若かったので、30歳前後にして部長や課長、あるいは設備投資の大金を動かせる役職に付くケースが多かった。それが余裕でこなせるほど優秀な人材なら結構だが、死にそうな顔をして風呂にも入れてないような上司をみて、部下は将来ああなりたいとは思わないだろう。自分のロールモデルとなる先輩がいない会社に、人は定着しない。

社員を定年まで面倒をみる気がなくなった企業が、優秀な人材を短期間に育てるよう管理職に求めるというのは、ちょっとムシが良すぎるような気がする。それはちょうど絞りがいのある年齢の人材をどんどん使い潰(つぶ)してグルグル回していきたいというだけなのではないのか。

40年前のテレビ業界もひどかったが、今の社会もなかなかにひどいだろうと思ってしまう。

2014年頃、YouTubeのキャンペーンとして「好きなことで、生きていく」という広告が大量投下されたことがある。これは当時子どもがなりたい職業としてバカにされてきた、YouTuberという生き方の肯定であったのかもしれない。だが当時の子どもたちには、面白くない仕事や好きではない仕事を、生活のためや社会のために働くことに価値がない、少なくとも自分はその役をやらなくていいといった形に刺さった。これは罪深い。

当時の中学生が、今新卒の社会人になるころだ。今の管理職はそういう子たちを相手に、つまらない仕事でも成果を上げれば面白いんだ、やりがいを見つけるんだと納得させなければならない。しかし仕事はゲームのように単純にはできていない。軽い仕事をこなしたからといって、ファンファーレがなってレベルが上がったりゴールドが増えたり強い武器や魔法が使えたりするわけではない。

今の管理職のみなさんには、心から同情する。

関連記事

からの記事と詳細 ( 離職率と人の育て方の関係 - ITmedia )

https://ift.tt/3n3q3GT

No comments:

Post a Comment